IKEDA隊長コラムCOLUMN

「隊長の気になるニュース」(76件)

記事一覧へ

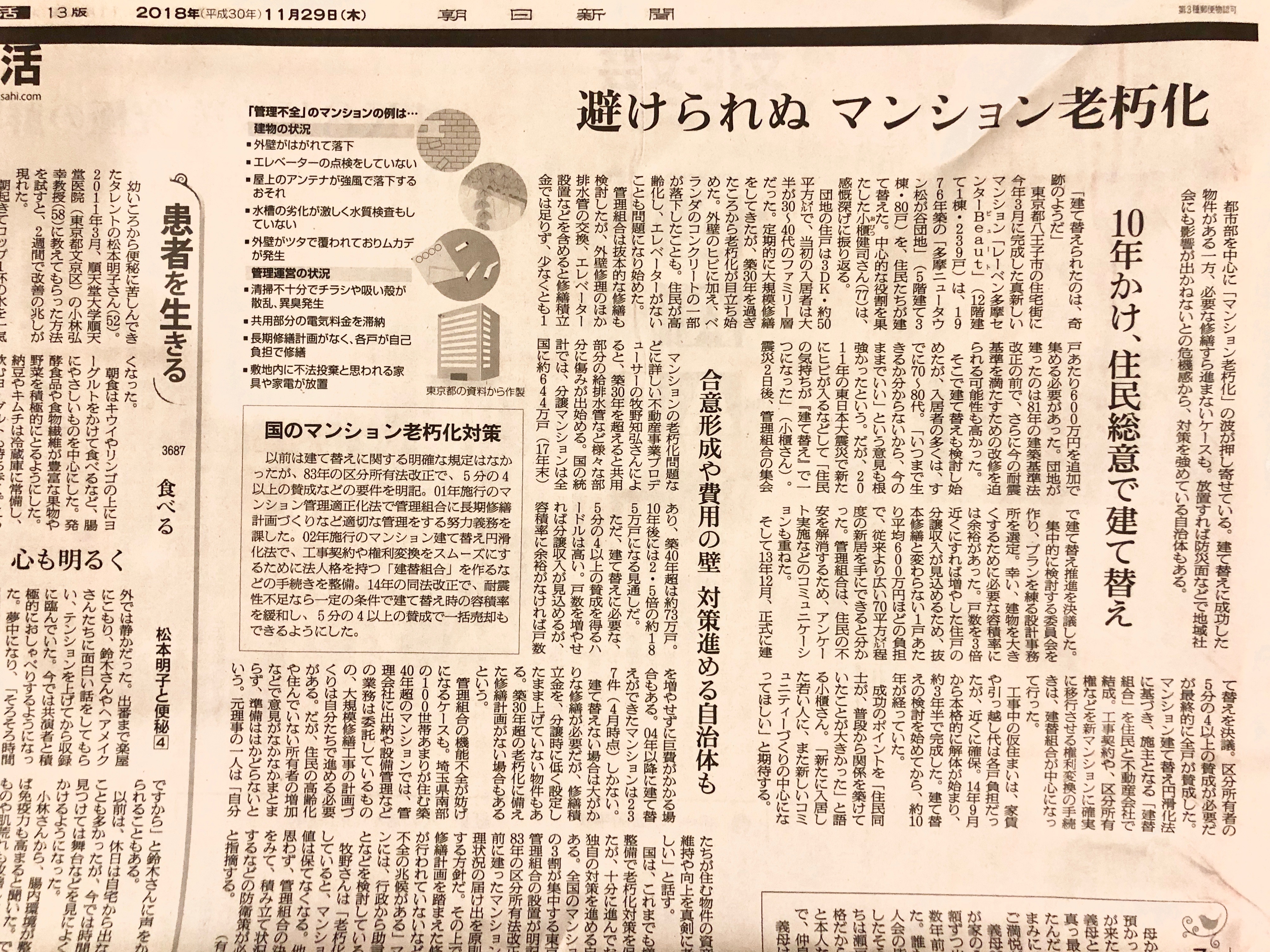

マンションの老朽化問題

11月29日の朝日新聞に「避けられぬ マンション老朽化」の記事が取りげられていました。 特に私達の街である東京は、共同住宅比率、マンション比率も高いため深刻な問題に今後なりえます。 住宅の場合は老朽化した場合に、リフォームする、建て替えるなどの選択肢がありますが、マンションの 場合は数多くの住民がいます。 【何が問題か・・・】 マンションを建て替えるなどの議決は区分所有法で4/5の住民の賛成が必要とされていてこの議決がされ なければ建て替えることができません。 住民の方々もそれぞれ、資産の保有については人それぞれですから、費用を捻出出来る人とそうでない人も いることになります。ですから、マンションの維持管理具合にもよりますが、日々メンテナンスをして建物 の健康チェックをして、長寿命化を計ることがとても重要になりますね。 【とは言え、マンション所有者には必ず訪れる課題】 長寿命で住んでいくことができたとしても、必ず建て替える時がやってきます。 その時にこの議決の問題と建て替える事が可能なのか・・・・という大きな課題がやってきます。 朝日新聞の記事では、あるマンションは建て替えに成功した例が掲載されています。 それは、再建築する場合、現在のマンションの世帯数以上の計画が可能(容積率に余裕があった)であり、 持ち出す費用が、建て替え費用まで至らず、1世帯平均600万円程度で済んだそうです。平均600万円 なら、可能性は高まりますよね。(ただ、ココがマンション、共同住宅の分からない所) ですが、必ずしも容積率が余っているわけではなく、容積率一杯に建設されている場合、再建築しても同じ住戸数 になるケースもあり、その場合はまるまる建設費用が必要となり、住民全員が合意に至らないケースもでてきます。 となると、老朽化が進み・・・・。 【もう一つのマンション課題】 アキヤラボに取り組む岡庭建設ですが、当然ながら、高齢化社会、人口減少から空き家は増えてきます。 マンションからも住民が減っていきます。特に管理費を収め維持修繕をしていくわけですが、住人が減り、減少分の 上乗せや工事価格の上昇などで、今後は管理費増額に・・・・ということも考えられます。 今後は、購入検討者は購入価格だけでなく、管理費は上昇していくと理解しながら検討していくこと、既に住んでいる 方々は、団地内で先を見据えたマンションのあり方を住民の方々と共有しておくと共に、魅力あるマンション団地を 形成し人が住み続けたいマンションにしていくことが必要でないかと個人的に感じています。 【では 戸建の場合は】 戸建ての場合は、維持管理費を積立して人は少ないですが、マンション同様に管理人して積立、するなどして 定期的に負担なく建物の修繕をしていくことをおすすめします。普段から健康診断をして戸建住宅も健康状態を 保つことが住まいの長寿命化につながり、修繕していくことで健康を害した以上に費用を抑えることができます。 いずれにしても、人と同じで最期はやってきます。その時のことを考え住宅資産を所有することが今後必要です。 マンションが良いのか、戸建てが良いのか・・・。これは予算や人の価値観によって異なります。 迷っている際には、相談箱からご相談くださいね。 岡庭建設では→「おうちクリニック」で建物の健康維持!に取り組んでいます。 隊長 岡庭の家づくり学校も11年目(西東京市 一店逸品認定セミナー) おかにわのインスタグラム→「instagram] 「#岡庭建設」「#okaniwastyle」「#おかにわ2017」 お問い合わせは→「お問い合わせフォームへ」 隊長へのご相談は→『住まいの相談箱へ

2018.11.30(金)

「外皮ってなに?」

11月1日にALIA(リビングアメニティー協会)主催「外皮ってなに?」シンポジウムに末席パネラーとして参加させていただきました。住宅評論家の南雄三先生がコーディネーター、そしてSUUMO副編集長の福澤さん、ALIAの布井さん森山さんと一緒に登壇。今後の省エネ住宅を考える上でのキーワード、分けて考えることの必要性を、壇上で大いに勉強させていただきました。最後は業界の著名人と記念撮影!所で「外皮ってなに?」とはなに?と思われる方も多いですよね・・・・ 【「外皮とは?」】 いわゆる、住宅の外周(外壁・屋根・窓等)の部分で、建築用語で『外皮』と呼ばれています。『外皮』は雨風、暑さ寒さをや和らげ、室内を快適に保つために重要な役割を果たします。外皮の中身には、誰もが知る、「断熱材」や「窓」(最近はペアガラスが普及)の性能によりその家の快適性が大きな差になるため、住宅にとっては耐震に並ぶ「命」となる要素でもあります。 下の図を見るとなんとなくイメージできそうですね。↓ (参考:木活協テキストより) 【外皮性能を良くするとどうなる?】 下の表の縦軸に住宅の外皮性能グレードが記載されていてG1,G2と現在2つのレベルが示されています。これは現在の建築物省エネ法の基準を遥かに上回る性能で、より高い断熱性能を目指すために民間の団体が公開した指標です。横軸は地域を示していて、1,2地域は北海道東北エリア、東京は6地域になります。縦軸と横軸の交点となるところに、G1ですと概ね10度を下回らない、G2ですと概ね13度を下回らないレベルの体感温度になると言うことになります。 *岡庭建設では現在、G1相当〜(準防火地域)G2相当(非防火地域)としています。

(旧)モデルR-ECO HOUSEはG2相当(準防火地域)の性能を実現した住宅になります。(旧)R-ECO7へ (参考:HEAT20 外皮性能グレード(2015年12月版)より) 【何もしないで暖かい?】 断熱材を厚くいれた、沢山いれたら「暖かい」と思われる方もいますが、そうではないと言うことも知っておいてください。断熱材等はあくまでも、熱を逃さない、入れないための材料ですから、断熱性能を高くしたら暖かいわけではありません。 あくまでも冷暖房を利用することで、冬は熱が放熱され暖かくなり、その熱を以下に逃さず保てるかが断熱材の役割なのですね。ですから、直射光など自然の熱を取り入れるとより有効的だということでもあります。 下の図(6地域の方)は、この概ね下回らな温度を割り出すために用いられたシュミレート上の数値です。ピンク色で20と書かれている部分が、暖房器を20度設定で利用した時間と部屋を示しています。日本人の暮らしというと、比較的暑い寒いに対して我慢する傾向や、冷暖房を利用するとしても、時間や部屋ごとに入り切りをする、間歇型利用が主です。(欧米などは全館空調といって断熱性能が低くても一日中冷暖房をつけっぱなしにしておく風習だそうです。)付けっぱなしはもったいない!という風習が根付いていることなのでしょうね。 G1相当で概ね10度を下回らない、体感温度を導いた結果は、以下の間歇冷暖房利用からのシュミレートによるものです。ですから、各家庭の暮らし方にもよりますが、一つの目安にはなるかもしれません。 【断熱性能が高いと冷暖房の効率もよし!】 冷暖房の利用時間のシュミレートだけ見ると、利用時間と温度が高いように見える方もいますが、断熱性能が高くなると、冬の時期でいうと熱の逃げが少なくなるので、それだけ時間もかかります。故に、室内温度も高いことから、冷暖房で20度にするまでにエネルギーをそこまで利用することなく(外出他生活形態よってことなりますが)暖かくすることができ、かつ、持続して利用していても、エネルギーロス低く利用できることとなります。 結果として一定の断熱性能を確保し、間歇的に冷暖房をする暮らしは、人に対して暑い寒いの体感を減らすことができ、間歇的に冷暖房利用することで省エネ効果も高まる結果につながる一粒で二度美味しい・・笑。なんて効果も生まれそうですね。 地域の気候風土によってこの断熱性能のあり方は異なりますが、「外皮って」住宅にとって、人の生活にとって重要な役割をもっているのだなーと言うことに気がついて頂ければ幸いです。 ということで、そんなこんなの知識を持ち合わせ登壇してまいりましたー。 隊長 隊長へのご相談は→『住まいの相談箱へ

2018.11.03(土)

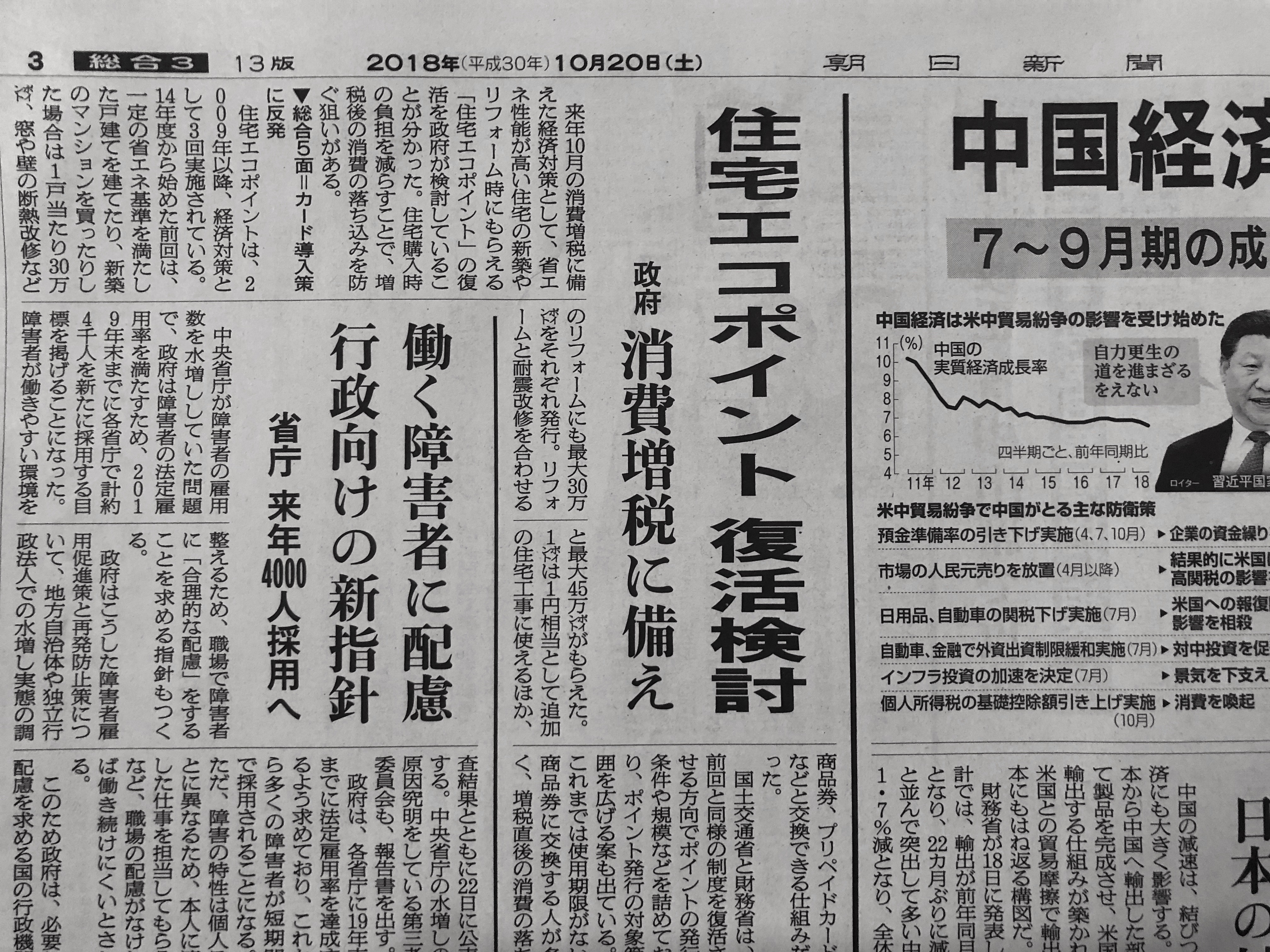

住宅エコポイント復活か

「住宅エコポイント復活!」 10月20日(土)の朝日新聞に消費税対策の記事が掲載されていました。 消費増税10%への可能性も高まり、政府も増税の備えた施策を準備しはじめているようです。 その中でも、最も影響の大きい「住宅」関連については、「住宅エコポイント」を復活させ 消費の落ち込みを防ぐ方向で進んでいるようです。 現在政府が検討している段階で、どの様な内容になるかは・・・ですが 先回2014年度にも同様の制度が実施されていた内容は省エネ性の高い新築住宅や、省エネ性能、 いわゆる性能向上のリフォーム等を施した住宅に対してポイント(補助)が発行されていました。 あくまでも予想ですが、先回の流れからみても、質の高い住宅や、省エネ等、性能を向上させた住宅 に対してポイントが発行されることと思います。例えば、長期優良住宅にするなど。 ですから、新築住宅を建築されるかたは、長期優良住宅は前提にしておいたほうが良いと考えられます。 *おかにわでの家造りは、所得可能な建物は概ね長期優良住宅の認定を所得しています。(注文住宅) ポイント内容が不明なのですが、消費増税からの消費落ち込みを懸念した策ですから 8%から10%に消費税が上がったとしても、大きな差にならないような制度になるかもしれませんね。 現在、隊長も工務店団体の役なども努めておりますので、また新たな情報等が得られるようでしたら お打ち合わせ中の方にお伝えするとともに、隊長コラムでもお伝えしていけたらと思います。 隊長 おかにわのインスタグラム→「instagram] 「#岡庭建設」「#okaniwastyle」「#おかにわ2017」 お問い合わせは→「お問い合わせフォームへ」 隊長へのご相談は→『住まいの相談箱へ』

2018.10.23(火)

中大規模建物も木造化

以前から依頼されていた講演の関係で、秋田県へ。それも人生初の秋田入。 折角なので以前から見学して見たかった、国際教養大学の中嶋図書館に。 地元の秋田杉を活用し、大空間架構を実現しています。完全な木造ではなく鉄筋コンクリート 構造と木造を併用した建物で、地域資源を多用し、そして大規模構造で必要な構造部分を 鉄筋コンクリートで補っている建築物でもあります。その結果、自由な空間が建築でき 書棚やデスクなども広々利用しやすくなっているようです。 昨今、木材の活用が促進されていて「公共建築物木材利用促進法」たる法律が制定されました。 これは、公共建築物は木造化から検討することが求められているわけです。 それだけ、木材豊かな国、日本、伐採時期にきていることもありますが、地域資源を活かし ていこうということでもあります。 ↓こちらは、秋田駅にあるスタバ。なんと外装が秋田杉に・・・・ 公共建築ではないですが、一般商業でも木が多用されていました。素晴らしい! 最後に講演会場でもあった、秋田駅横の「ALVE」。 大規模商業建築でありながらも一部に木構造が多用されているではないですかー。 まるで、木造住宅の天井みたい・・・ 燃えないの?と思われるかもしれませんが、燃代といって、火災時に木が燃えて炭化した 際に構造で必要とされる木材の断面が残ることで計画されているので、問題はないんですね。 そう、木が火に弱いと思われるかもしれませんが、燃える巾にも限界があることを逆手にとり この様な設計手法なども取り入れられているのです。その他様々な法律をクリアーさせるため の手法も取り入れられていると思いますが。 なんと隣接するNHKまでも柱と梁が木構造に・・。 本当に全国各地、学校なども含め改めて中大規模建築物までも木造化が進んでいますね。 2020年東京オリンピックが開催される国立競技場も木材が多用されます。 木材を扱う上では大工さんの手仕事も重要です。木造建築を手がけるものとして様々な建築物が 木質化されることは嬉しい限りです。 皆様も、様々な場所に訪れた際に目にすることも多くなるかもしれませんね。 隊長 おかにわのインスタグラム→「instagram] 「#岡庭建設」「#okaniwastyle」「#おかにわ2017」 お問い合わせは→「お問い合わせフォームへ」 隊長へのご相談は→『住まいの相談箱へ』

2018.10.12(金)

北海道胆振東部地震

2018年9月6日未明に北海道で初めて震度7を観測した「北海道胆振東部地震」 正直驚きました。北海道で? 今まで北海道は海溝型に地震が多かったので直下型は誰もが頭になかったかもしれません。 でも、現実的に起きた大規模な地震災害です。 隊長も、道内の比較的札幌に近い工務店仲間数社にSNSで連絡しましたが 怪我や大きな影響は受けてないとの連絡を受けました。 でも、送られてきた写真をみてとても驚きました。 建物が倒壊した例は今現在多くはないようですが、テレビ等でも映されているよいうに 仲間から送られてきた写真にも同様の街の状況写真が・・・液状化が・・・。 これも、余り知識にはありませんでしたが、北海道は山間部が多く、火山灰の堆積により 地すべりや、液状化が発生しやすいとの報道がなされてましたね。(目に見えない地域の特性) まさかこのような状況を北海道で起きるとは私自身予測もしていませんでした。 家は傾いてしまっていますが、倒壊には至っていないようで、人命はこのエリアもとりとめ られた模様です。(詳細は不明ですが)。 予想外の地震に大規模停電と、自然災害は人の予想も経験をも超えるものだと改めて実感して います。この3ヶ月あまりで、大阪地震、西日本豪雨被害、そして北海道地震。 もう、稀に起こるものではなく、日々起きて当然の時代を迎えています。 平時における災害の準備の強化は改めて重要だと考えさせられました。 どの災害も、地域で大きな被害が発生し、現在各地域の工務店仲間も必死に復旧にあたっている ようです。改めて地域工務店の重要性を工務店を営みながらも実感しました。 被災された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、復旧に向けて活動している多くの方々 や工務店仲間を応援しています。 隊長

2018.09.07(金)

花粉飛散開始/東京都・花粉の少ない森づくり運動

先月の話ですが、一昨年から委嘱された東京都の委員会に出席 「花粉の少ない森づくり運動」 昨今、都市部での花粉による公害が問題になっています。私も花粉症で、毎年お医者様からアレルギー用のお薬を頂いていますが、現在都民の半数近くが花粉症の症状があるとも言われているそうです。それだけ医療費もかかりますから、都民、行政の負担も大きくなります。 ですから、表題の通り、今後は、「花粉の少ない森づくり」がとても重要視であり、委員会では、産官学を超えて毎年この取組の状況活動を検討、確認しています。 2018年の委員会の詳細は「東京都のHP」にて公開中 【東京では飛散開始今年は昨春の2倍との予測が・・・・涙】 東京都健康安全研究センターの情報によると飛散開始日の予測 2月10日から14日ごろとされ、過去10年平均よりやや早めとなる見込み飛散花粉の総数の予測昨春の2倍程度で、過去10年平均の1.1倍程度となる見込み (昨春と比べ、区部では1.1~1.5倍、多摩部では2.2~3.0倍となる見込み)飛散花粉の多い日の予測 飛散花粉数が「多い」に分類される1日あたり30個/平方センチメートル以上飛散する日数は、区部で39日程度、多摩部で42日程度となる見込み になるそうです。→詳しくは同研究センターのHPへ。 【とうきょう花粉ネット 花粉予報マップで飛散状況を確認できる】 「とうきょう花粉ネット」と言う、東京都の花粉専用の予報サイトがあるんですね。なんと、花粉の飛散予報が概ね48時間先まで予測できるそうです。今日は外出が多いなど、事前に見ておけるので知っておくと便利かもしれません。 →とうきょう花粉ネットへ 先週から、東京西部では花粉が飛散はじめたようですね・・・・。間もなく西東京、都市部にも飛散しそうです。飛散の時期聞いただけで花がムズムズしますー・・・・・涙。 こちらのHPを確認したり、花粉症の方が予防と対策を初めておかなければですね。 以上隊長の花粉飛散情報でした・・・・笑 隊長

2018.02.15(木)

省エネ委員会に出席

本日は国交省の事業でもある、省エネ関連の委員会に出席です。いやー長かった・・。 2020年に新築住宅の省エネ基準適合義務化に向けて今から6年前から 国内の大工さんをはじめ、建築技術者にその技術を学んでもらうための講習会が 全国で開催されているんです。地球温暖化防止に寄与すると共に、省エネ技術の向上 社会的に省エネ住宅の普及促進にもつなげる事業でもあります。 隊長も早いもので今から6年ほど前に全国の工務店を体表して委員を務め、技術者向けの テキストづくりに携わっております。(29年度も委員委嘱を受けています) 本講習会は、丸一日かけての勉強会でなかなかハードではありますが、省エネ住宅の基礎 から断熱材の施工方法などもみっちり学べます。 なんと、最後には考査があって合格すると、国土交通省の事業の講習会に合格したものと して、合格証がもらえます。おかにわ建設の大工さんをはじめ、設計、工事、リフォーム の技術者、+広報のスタッフまで受講の上、合格したものが家造りや設計、工事に携わて おります。講習会だけでなく、自社断熱検査なども交え、ユーザー様に安心して家造りを 進めてもらうための基準なども設けられています。 自分たちのつくる家造りに自身をもち、ユーザー様に安心してもらうために、事業の委員と して、そして自社の取組として活かしております!。 隊長

2017.07.04(火)

住まいづくりナビセンター晴海で講演

先週末は、社外での消費者イベントでお話させていただきました。 住まいづくりナビセンター(晴海)にて、「聞いてみよう工務店の家づくり」 と題して、工務店と家造りのお話や、地域工務店による相談会も同時開催されました。 これから家造りを始める方々ばかりですから、大変熱心な方々ばかり。 今回はそのセミナーで、隊長が微力ながら全体のコーディネートを努めさせて頂きました。 まず、「工務店って?」思われる方が多いので、簡単に工務店とはのお話について それは「もともと 大工からはじまった」 安土桃山城にしても、熱田神宮にしても大昔から家や建築は存在していて その建物はだれかがお願いして、誰かが作っていたわけです。 例をあげると安土桃山城も織田信長が岡部 又右衛門という大工にお願いし 築城してもらいました。それもなんと木造建築を3年で・・・・ 今は存在しませんが、CGや映画で再現されるたものを見るとホント立派です。 見てみたかった・・。 又右衛門は、その功績により信長より総大匠司として日本総天主「棟梁」の称号を与えられたそうです。 いわゆ「棟梁」の中の総理大臣ですねー。・・笑。これが日本の技術象徴だと思います。 話が大分タイムスリップしましたが、その大工を業として営み、 やがて、基準や法律ができたり、対応していく上で組織的活動する者がいたり その延長で、いつしか「工務店」という枠組みが出来たものと思われます。 ですから、唯一、工務店には必ず「大工」(棟梁)がいるんです。 正しく大昔から建物を携わる仕事を手掛けてきた大工業。 そこから継承されてきた仕事が私達「工務店」なんです。 その工務店も成長し、今では、設計事務所を併設し「長期優良住宅」など質の高い住宅 を手がけるようになってきています。正しく「次世代型工務店」なのかもしれません。 まーそのようなお話をさせて頂きましたが、参加者皆様方からは 「とてもおもしろいセミナーでした」 「工務店」の存在の意味が分かった 「地域にいるしっかりした工務店に頼みたいと思った」 など、セミナー後に多くの共感を頂き、コーディネートしたものとして とても嬉しかったです。 その後は、JBN工務店仲間(関東)6社による相談会へ 各地域で様々な相談が長時間に渡り行われました。 工務店を理解し、良い縁が育まれれば幸いです! 隊長

2017.06.20(火)

浜松での講演

昨日は、浜松でパネラー講演 隊長が役を務める工務店団体「JBN」。現在全国で3000社を超え最大の業界団体です。 その、地域支部でもある、浜松の「静岡木のいえネットワーク」年次総会にお誘いを受け パネラー講演をしてまいりました。 お題は「ストック施策・・社会を迎えた工務店の役割」(略)誰もが知っている通り、これからの人口現象、そして超高齢化社会の時代 その中で、今後問題化される空家問題他、地域工務店のストックされた住宅への 様々な対応が求められます。それぞれの地域には数多くの住宅が存在しますから。 その住宅は誰かがが必ず所有し管理しています。その上で地域に根ざし、地域のことを 知る工務店が、メンテナンスやリフォーム、時には中古住宅として売買される際に最も 力になれる存在でもあります。 おかにわ建設の、新築で長期優良住宅等の質の高い住宅を建築する理由や その後の維持管理体制、そして、不動産まで含めたワンストップの体制が様々な場で 取り上げられていますが「質の高い住宅を建築して、しっかりメンテナンスして価値ある家に」 この意味を地域社会に伝えられるのも工務店の役割です。パネラーは右から・価値総合研究所 小沢理市郎 氏(日本政策投資銀行グループ)・隊長・小林創建(長野)小林社長・桑原建設(静岡)桑原社長・足立建築(静岡)足立社長 基調講演を含め約二時間、内容の濃いイベントとなりました。講演終了後には、地元メディアの方々からも取材を受けました。 最近、この傾向といいますか、「ストック住宅と工務店的」なお話をする機会が 多く、次週も東京で400人集まるセミナーで講師を勤めさせて頂きます。この静岡木の家ネットワークは地域団体の中でも技術力も高く、かつ、積極的な取組 や勉強会を開催している団体でもあります。 そこに、なんと、3年前まで、弊社の設計チームにいて名古屋で独立開業した小森隊員が JBNの団体に加盟し、当日参加しておりました。 という事で師弟で記念写真!・・・・笑 予定が過密故、とんぼ返りではありましたが、新たな出会いと浜松の工務店様と共に 有意義な時間を過ごさせて頂きました。 さー静岡浜松辺りで新たな住生活のムーブメントがおこるかもしれませんね 少しばかりでもその取組に寄与できれば幸いです。 隊長

2017.06.16(金)

省エネ住宅/既存住宅

今週は、国策系の委員会や団体の会議の多い週でした・・汗 2020年の住宅の省エネ住宅適合義務化に向けて,様々な政策や制度がはじまっています。この4月からは、大規模建築物については義務化がスタート。いわゆる、国が定める省エネ基準の適合がなければ工事も始められなくなると言うことですね。世界的な低炭素化社会に向け、国内における建築部門でもこのような制度が急ピッチで進められています。 その中で住宅の省エネ性能を高める設計や施工の基準や手法などを義務化される前にしっかり国内の技術者に学んでもらうために、5年前からテキスト作成のもと全国的に講習会も開催されています。隊長もそのテキストづくりに携わっております。 先日は次年度の講習会テキストの検討を進めるべく委員会でもありました。 →講習会は「住宅省エネ技術講習会」へ翌日・・現在全国3000社の工務店団体「JBN・全国工務店協会」の理事と政策調査部会の部会長を努めており、国土交通省の他、政策的な制度説明を受けたり、意見交換を手がけたりしております。 全国17エリアのメンバーと共に日々、地域の住生活をより良いものにしていくべく、各エリアからの声も行政に届けさせていただいております。 近年は、省エネに関係すること、そして、既存住宅(中古住宅)の活用方法等の政策が急務に進められております。 優良な既存住宅の登録制度も間もなく法律化かれる?→「安心R住宅制度」 専門技術者でも、情報の把握理解するのに大変な部分もありますからこのような事を噛み砕き、地域の消費者の方々にいち早く情報をお届けできるよう対応して参ります! 隊長

2017.03.16(木)