IKEDA隊長コラムCOLUMN

「隊長の気になるニュース」(76件)

記事一覧へ

違反建築物や検査済証がない建物が救える?

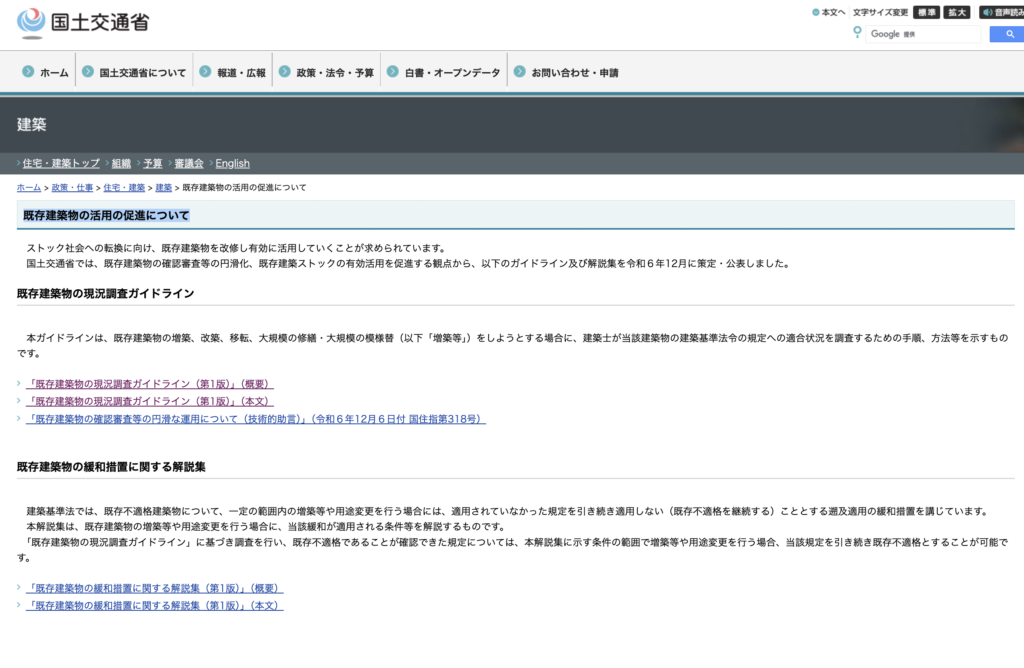

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。国土交通省より、「既存建築物の現況調査ガイドライン(第1版)」が2024年12月に公表されました。このガイドラインは、これまで法的に不適合とされていた建物や、検査済証が発行されていない建築物に対して、一定の調査と適正なリフォーム等の対応を行うことで、適正な建築物として再評価できる可能性を示すものです。建築物の価値再評価への可能性や、既存の住宅ストックを有効に活用していくための新しい道筋が示されたことは、住宅を扱う私たち工務店にとっても、そしてお施主様にとっても、とても心強い制度だと感じています。

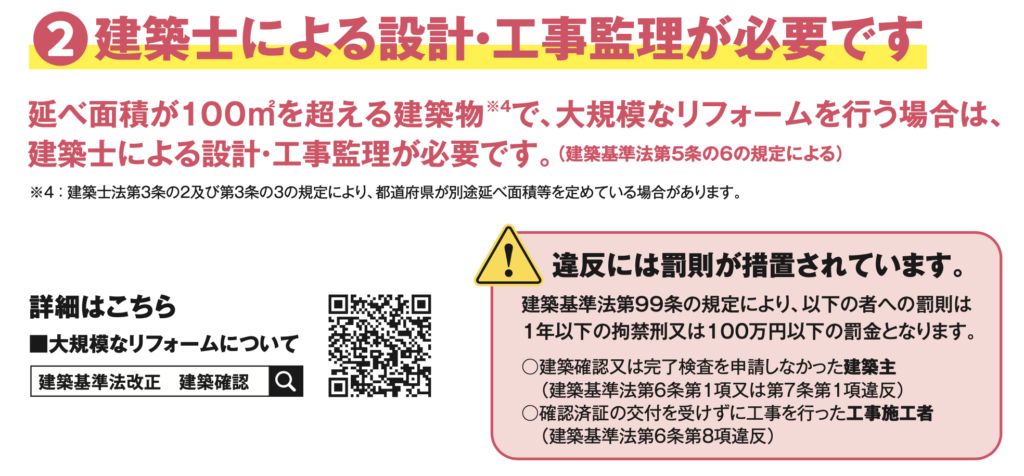

【注意】大規模なリフォームで申請せずに・・

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。以前のコラムでもご紹介しましたが、今回はいよいよ施行開始となる既存住宅部分の「建築基準法の改正」について、改めて重要なポイントをお知らせします。2025年4月1日から、一定規模以上の大規模リフォームには、事前の建築確認申請が必要になります。これまでは、「リフォームだから確認申請は不要」と思われていた工事も、今後は手続きを怠ると罰則の対象になる場合がありますので、十分ご注意ください。

エバーフィールド木材加工場見学

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。先日の熊本での講演の翌日、KKN熊本工務店ネットワークのエバーフィールドの木材加工場を見学する機会をいただきました。エバーフィールドは木造建築において確かな実績を持つ工務店であり、社長とは工務店業界団体でも共に活動しているご縁があります。今回はそのご縁もあり、社長自らが案内してくださいました。この木材加工場は、エバーフィールドの社員大工たちが日々活用している施設です。特に驚いたのは、この加工場自体が社員大工の手によって建てられたことです。自らの技術を活かし、自社のための環境を整えるという姿勢に、工務店としての理念と誇りを感じました。また、この木材加工場の構造設計は、山田憲明構造設計事務所が手がけています。木造建築の可能性を広げる設計で知られる事務所であり、今回の加工場においても、その木構造可能性を最大限、いや難易度の高い架構でありつつ木組みの素晴らしさが随所に見られました。構造の美しさと機能性が見事に両立しており、大工が作業しやすい環境が整えられています。まさに「良い建築」を実感できる空間でした。

2025.01.31(金)

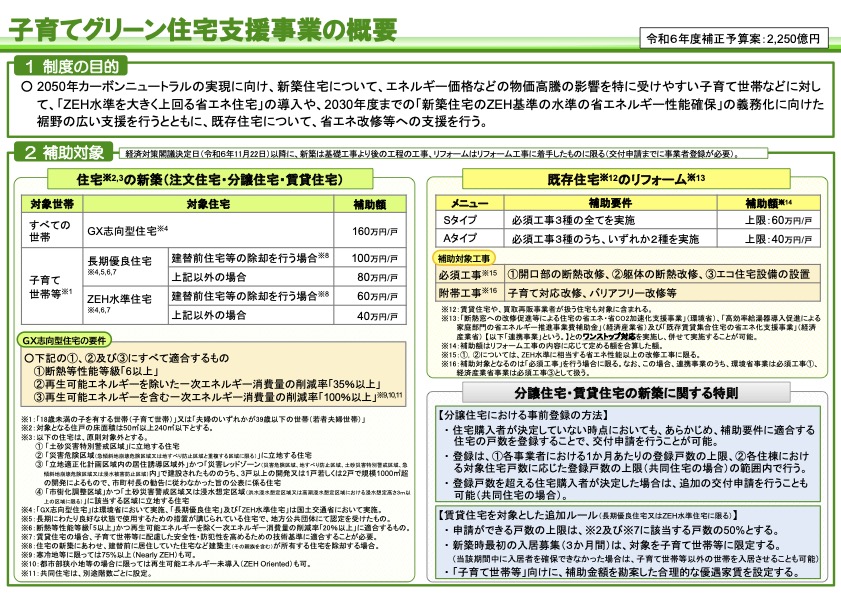

「子育てグリーン住宅支援事業」がはじまる

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。国土交通省のHPで新たな支援事業が発表されました。隊長も内容をすべて読み解けていませんが・・・・・

2024.12.10(火)

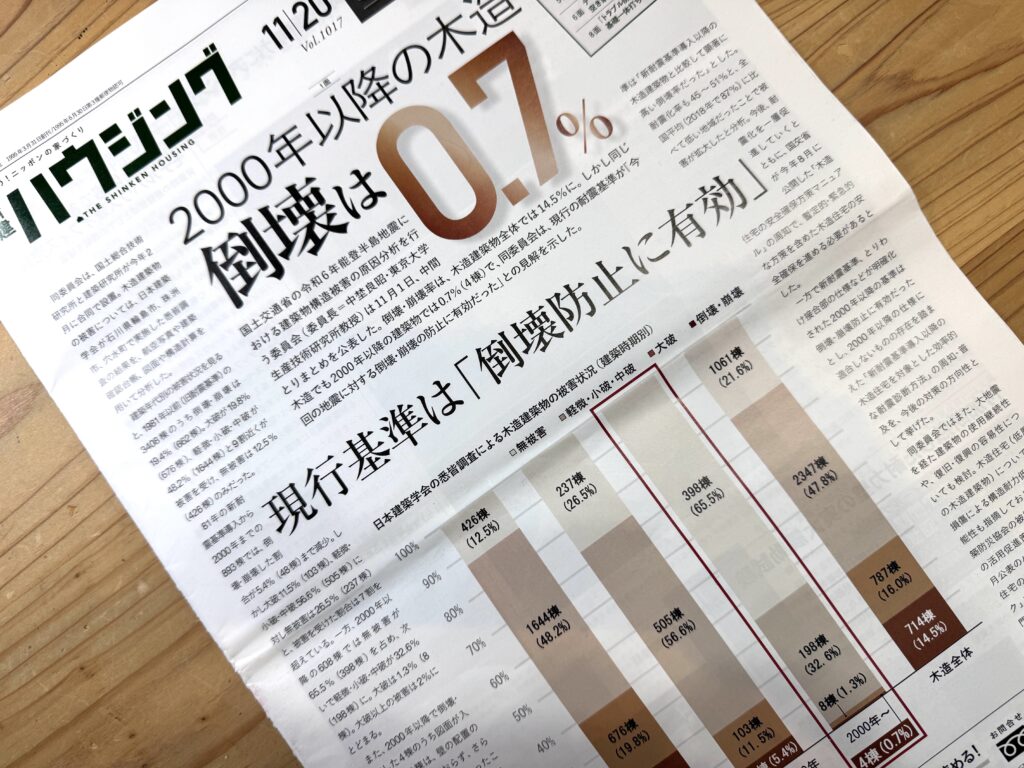

能登地震2000年以降の倒壊は・・・

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。今回は業界新聞、「新建ハウジング」の記事に気なるデーター記事が・・2000年以降の木造住宅、倒壊率わずか0.7%!現行基準は「倒壊防止に有効」との結果です。近年、地震大国日本において住宅の耐震性能がますます注目されています。特に、2000年以降に建築された木造住宅の倒壊率がわずか0.7%であるというデータは、多くの方にとって驚きの数値結果かもしれません。この数値は、国土交通省や日本建築学会による調査データに基づいており、耐震基準の進化が住宅の安全性向上に大きく寄与していることを示すことになりました。今回は、この結果や今後の住まいの耐震性能についてふれてみたいと思います。

2024.11.24(日)

国土交通省X正直不動産?/外部管理方式 って?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。「国土交通省X正直不動」さんのコラボ?たる資料を見つけちゃいました・・・笑隊長もNHKのドラマ「正直不動産」が好きで、登坂不動の永瀬財地さんの奮闘ぶりに共感と笑いをいれながら楽しく見ていました。このフィクションキャラクターを通して、現実のマンション管理の問題にも改めて目を向けるてる点が面白いので紹介させていただきます。

2024.11.15(金)

木造戸建の大規模なリフォームの建築確認周知チラシ-724x1024.jpg)

【重要】大規模なリフォームは建築許可が必要に

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。今回は、法律改正等から、一般住宅に影響がでてきそうな話題を。2025年4月以降、木造戸建の大規模なリフォームや、いわゆるリノベーションを検討している方にとって、建築確認手続きが大きなポイントとなります。建築基準法改正により、これまで特例だったリフォームやリノベーションでも、一定の条件を満たす場合には建築確認が必要となります。

2024.10.09(水)

「新築禁止?」の逆線引きって

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。 皆様お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。隊長は一足遅いお盆休みを頂いてます。m(_ _)m。 先週のお盆期間中、関東から東北地方にかけての多くの方々は、帰省や帰京のタイミングで大型台風の接近に悩まされかもしれませんね。移動計画に影響が出た方も多かったかもしれません。しかし、幸いなことに、大きな被害は報告されておらず、無事に過ごせた方が多かったようです。 ただし、ここ数年、異常気象による自然災害が増加しており、特にお盆時期前後は台風シーズンと重なるため、今後も注意が必要です。特に帰省や旅行を計画している場合は、天気予報や最新の交通情報を確認し、安全第一で行動することが大切です。また、急な気象変動に備えて、予定を柔軟に変更できるように準備しておくことも重要です。今年の夏も多くの思い出ができた一方で、自然災害への備えの大切さを改めて実感する機会ともなりました。これからも、皆さんが安全に過ごせるように、十分な準備をしておきましょう。 さて、台風の話に続きますが、お盆休み時期に10年前の広島や西日本豪雨被害のその後に関する新聞記事を目にしました。 新築禁止の「逆線引き」?たる記事2024年8月18日の朝日新聞朝刊で報じられた広島県における「逆線引き」は、土砂災害のリスクを軽減するために、災害危険区域を市街化調整区域として指定し、新たな開発を制限する重要な施策のようです。この取り組みは、広島市で2014年に発生した大規模な土砂災害を教訓にして進められており、将来の災害リスクを抑えるために必要不可欠なもの。 逆線引きの意義と必要性広島県が進める逆線引きは、災害リスクが高い地域での新たな開発を抑え、住民の安全を守るための施策。これにより、災害が発生した際の人的被害や経済的損失を最小限に抑えることが期待されています。気候変動による異常気象が増加している今、こうした取り組みは全国的に必要とされるでしょう。一方で、逆線引きが進むことで、すでにその地域に住んでいる方々への影響も無視できません。地価の下落や再開発の制限、インフラの維持といった問題が発生する可能性があるため、地域住民との対話と協力が不可欠かもしれません。 災害リスクを避けた土地選びの重要性その上でこれから土地を探す方にとって、災害リスクを避けることは非常に重要です。広島県の逆線引きの例からも分かるように、災害リスクの高い区域では、新たな開発が制限されることで、将来的な居住環境や資産価値に大きな影響を与える可能性があります。土地を購入する前に、候補地が土砂災害警戒区域や特別警戒区域に該当しないかを確認することが不可欠です。自治体が提供するハザードマップを活用し、災害リスクの低いエリアを選ぶことが、安全な生活を実現するための第一歩です。これは不動産売買される宅建業者の方々の目利きや説明内容は重要だと思います。 東京での土地探しにおける防災視点広島県とは異なり、現時点で東京では逆線引きが導入されていないと思われます(分かりませんが、検討はされているのか?も)。しかし、東京でも地震や洪水、液状化のリスクは無視できません。特に、低地にある地域や河川の近くに位置する土地は、これらのリスクにさらされる可能性が高いです。 東京で土地を探す際には、以下のポイントを考慮しましょう。 ◯ハザードマップでリスクを確認する地震リスクや洪水リスクが高い地域を避けたエリアを検討しましょう。 ◯防災インフラの整備状況を確認する避難場所や避難経路が整備されているか、自治体の防災計画が充実しているかを確認し、災害時に適切な対応ができる環境を選ぶことも重要です。 ◯将来の計画を視野に入れる逆線引きが導入されていない地域でも、今後の都市計画や防災施策の動向を注視し、将来的にリスクが低いと見込まれるエリアを選ぶことが賢明です。災害危険区域が近いか?など。既にその地に住んでいる方には失礼な内容になりますが、逆線引きという施策は、未来の災害から命を守るための必要不可欠な施策だと思います。特に新たに土地を選ぶ際には、災害リスクをしっかりと確認し、避けることが大切。東京での土地選びにおいても、可能な限りリスクの低いエリアを選び、安心して暮らせる場所を見つけることが大切ではないでしょうか。災害リスクを軽減し、家族とともに安心して暮らせる場所を見つけるための参考にしていただければ幸いです。 隊長 隊長にちょっと聞いてみようは→隊長の住まいの相談箱へ 隊長のインスタグラム→「instagram」おかにわのインスタグラム→「instagram」

2024.08.23(金)

広域的地域活性化法改正って?

隊長です 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律が改正されたそうです。とは言っても、たまたま建築ニュースで目にしたことで初めてしったのですが・・。 この法律改正は、地方への人の流れを創出・拡大し、地域活性化を目指すことを目的にしているようです。でも資料では都道府県と記載されているので「都」も含まれるのかな・・と感じています。(詳しくは今後調べてみようと) 法律改正の背景と目的は・・・ 地方部での人口減少が深刻化する中、持続可能な生活環境を維持するためには地方への人の流れを創出・拡大することが急務となっています。特に、新型コロナウイルス感染症の影響で二地域居住(複数の地域に住むこと)へのニーズが高まっており、若者や子育て世帯を中心に地方移住を促進することが重要とのことです。 *資料国土交通省より 法律改正の主なポイントとしては 1. 二地域居住促進の市町村計画制度の創設 都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画を作成し、市町村が二地域居住促進計画を作成できるようになります。この計画には、法律上の特例が設けられます。 2. 特定居住支援法人の指定制度の創設 市町村長が二地域居住促進に取り組むNPO法人や民間企業を「特定居住支援法人」として指定し、空き家や仕事情報の提供を支援します。 3. 協議会制度の創設 特定居住促進計画の作成に関して、地域住民や関係者が参加する協議会を組織し、協議を行います。 隊長が期待しているのは、第一種住居専用地域の可能性!ですね。この地域では、主に住宅や併用住宅の建築エリアのため、商業専用の用途建築はNGなんです。それが、一定の許可を得ることで可能になるそうです。 許可が得られる地域のメリット ◯何よりも合法で建築用途の範囲が広がること◯小規模な商業施設や共用スペースの設置により、生活利便性が向上し、快適な住環境の可能性UP◯コミュニティセンターの充実により、住民同士の交流が促進され、地域の結束UP◯多様な住宅タイプが導入され、様々なライフスタイルに対応できる住環境が整備可能に 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の改正は、第一種住居専用地域の魅力を大きく引き上げ、地域全体の活性化に寄与する可能性が高いと思います。本法律は地方を意識した改正になっていますが、東京都もすべてが都市部ではありませんから、ぜひとも東京の市部エリアでは適用していただきたい思います。ということで、建築ニュースで目にしましたが、隊長個人的にとても気になるニュースでしたので備忘録含めコラム記事にしてみました。 共感頂ければ幸いです・・・m(_ _)m 「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の改正」についてはこちらへ 隊長 隊長にちょっと聞いてみようは→隊長の住まいの相談箱へ 隊長のインスタグラム→「instagram」 おかにわのインスタグラム→「instagram」 IKEDA隊長「国土交通大臣表彰」拝受関連。m(_ _)m

2024.07.23(火)

木造住宅を建てる前に確認しておきたい 7つのポイント/国総研

隊長です 最近、能登地震の関係もあり、自然災害を意識した土地選びや、建替え等の際の土地に関するアドバイスを求められることが多々あります。その地域や土地状況により、災害リスクは異なりますが、多大な費用が生じる住宅建設だからこそ、事前に土地探しや建替えの前にしっかりそのリスクや対処方法を知っておくことはとても重要です。 今後も避けることのできない、災害に対して何を知れば良いのか・・何か建主となる方が参考になるサイトはと模索していたら、国の方ですでにサイトが開設されていることに気が付きました・・・・驚(建替え・土地探しの方向け) 安心で快適な住まいづくりのために:「木造住宅を建てる前に確認しておきたい7つのポイント」たる国総研(国土技術政策総合研究所)のウェブサイトで、木造住宅を建てる際に考慮すべき重要なポイントをQ&A形式で解説していました。以下はその概要です。 主な内容1. 自然災害リスクの把握**:ハザードマップを活用し、建設地のリスクを確認。2. 住宅の基本性能:耐震性や断熱性などの性能を理解。3. 雨漏り防止対策:軒の出や外壁の設計に注意。4. 外壁内の耐久性:通気層や防水シートの重要性。5. 省エネと室内環境:断熱性や換気システムの活用。6. サッシの種類:各サッシの特徴と選び方。7. 補助制度の活用:助成金や補助金情報。 サイトの活用方法●建設計画前に確認:建設地の災害リスクを把握し、安全性を確保する参考に。●情報活用:住宅の基本性能や施工方法について他、専門家の研究成果等も見ることができます。動画も。●補助制度の利用:国の補助金制度を活用方法。 このサイトを活用することで、安心で快適な住まいづくりをサポートしの手助けになりそうです。詳しくは国総研のサイト「木造住宅を建てる前に確認しておきたい7つのポイント」を一度ご覧あれ。 隊長 隊長にちょっと聞いてみようは→隊長の住まいの相談箱へ 隊長のインスタグラム→「instagram」 おかにわのインスタグラム→「instagram」 IKEDA隊長「国土交通大臣表彰」拝受関連。m(_ _)m

2024.07.08(月)